1年生の芸術選択科目『美術Ⅰ』の授業で『石膏ペーパーウェイト』を制作しました。好きな生物の形を抽象化してデザインを考え、石膏のかたまりを彫り進めて完成させました。メモなどの上に置くペーパーウェイト(文鎮)の機能も備えている彫刻作品です。

1年生の芸術選択科目『美術Ⅰ』の授業で『石膏ペーパーウェイト』を制作しました。好きな生物の形を抽象化してデザインを考え、石膏のかたまりを彫り進めて完成させました。メモなどの上に置くペーパーウェイト(文鎮)の機能も備えている彫刻作品です。

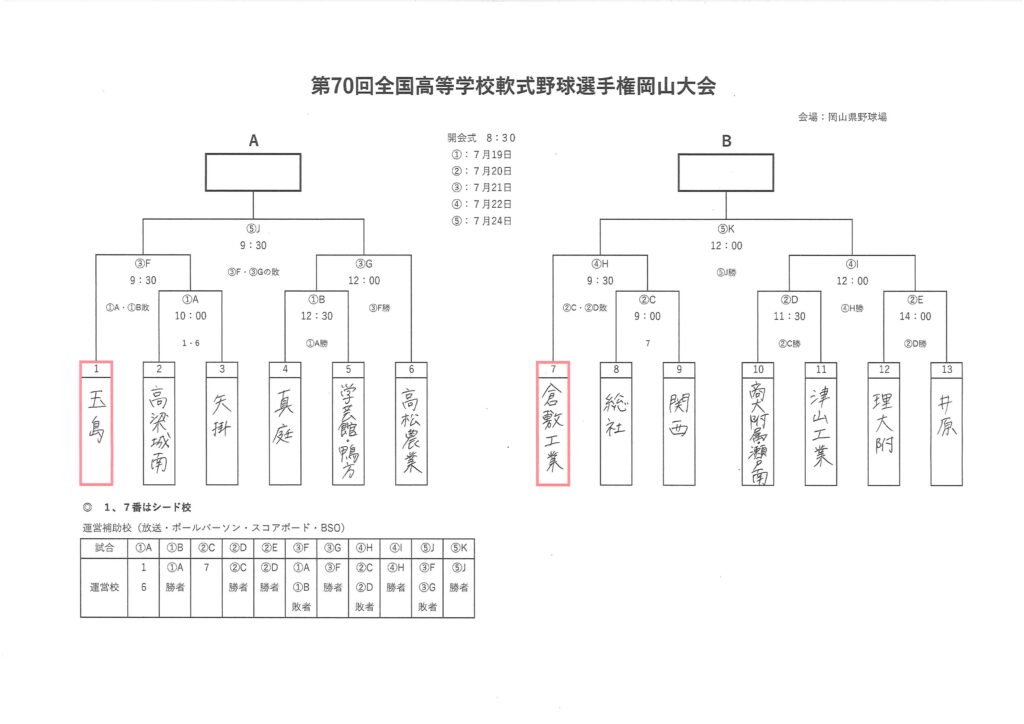

7月19日(土)から開幕します「第70回全国高等学校軟式野球選手権岡山大会」の組み合わせ抽選会がありました。 学芸館・鴨方高校の初戦は7月19日(土)に真庭高校と対戦します。応援よろしくお願い致します。

(連合チーム監督として岡山学芸館高校の大内監督、責任教師(部長)は鴨方高校の大島監督がそれぞれベンチ入りをして指揮を執ります。)

*試合会場はいずれも岡山県野球場です。)

2年生の総合的な探究の時間では、10月26日(日)に円通寺で行われるマルシェへの参加に向けて活動をしています。

具体的にはオリジナルコーヒーの作成、ワークショップの計画、SNSでの宣伝など生徒がそれぞれの興味や得意を活かして頑張っています。

今後こちらのブログへの掲載数を増やしていこうと考えていますので、応援をよろしくお願いします。

マルシェのチラシはこちらから→http://www.kamogata.okayama-c.ed.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/07/4ff4a7c7c6f9692b4e4b94b22f199bae.pdf

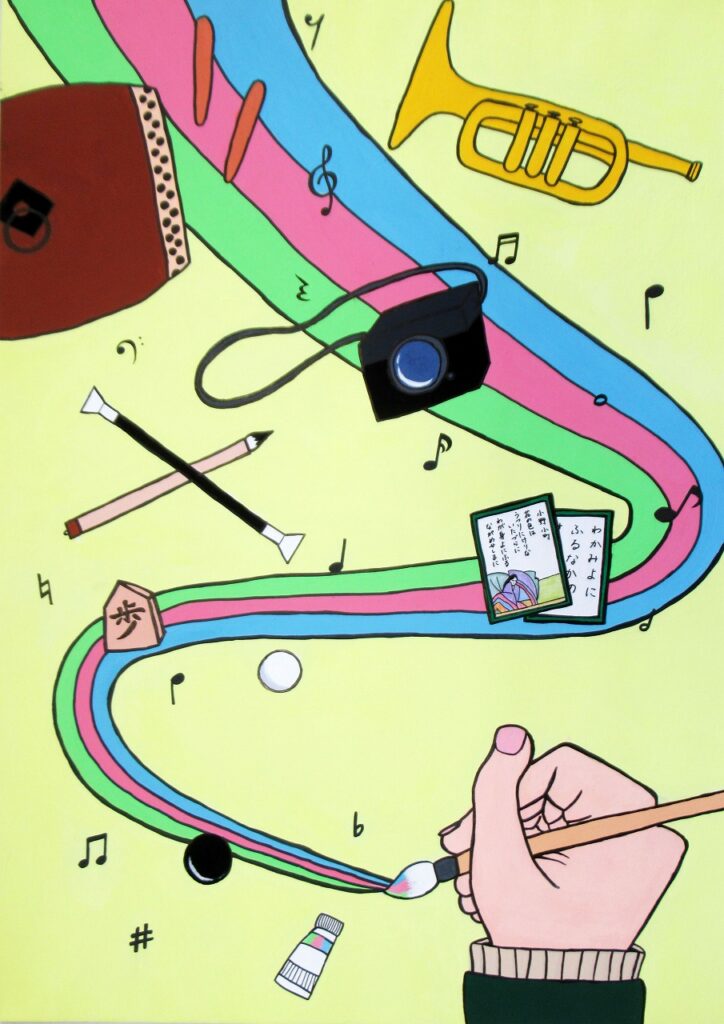

第49回岡山県高校生芸術フェスティバル2025のポスター原画コンクールに応募した、本校デザイン・イラスト系列3年生4名の作品が『特選』に選ばれました。作品は、令和7年7月20日(日)に高梁総合文化会館で開催されるフェスティバルの会場に展示されます。

今日は試験前、最後の練習でした。暑い中大変でしたが、お互いに声を掛け合いながら楽しく乗り切ることができました。

練習終わりは、1年生で集合写真。今年は岡山でバスケットのインターハイが行われます。 なかなかないチャンス!ぜひ、会場に足を運びましょう!!応援行きます!