2月16日(水)、今年度最後の音楽実習基礎の授業が行われました。この時間は音楽理論やソルフェージュなどの専門的な学習をしています。また、保育士になってから子供たちと楽器を演奏する機会があることを想定して、時折ハンドベルや器楽合奏なども行っています。今回は年度の締めくくりに、みんなで「今日の料理」を演奏しました。2時間の授業でしたが、全曲通して演奏できるようになり、楽しく充実した時間となりました。

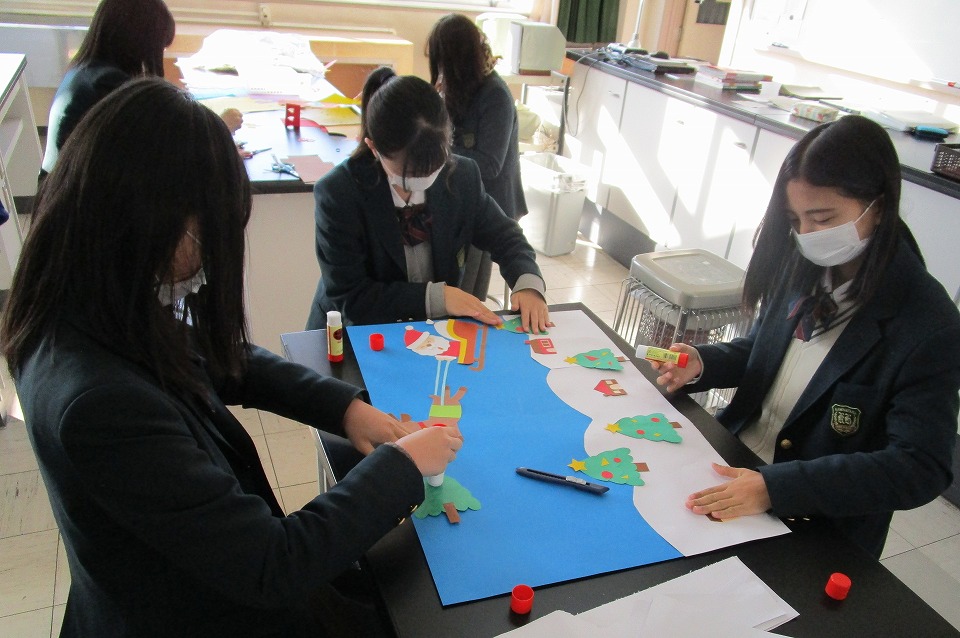

11月から2月までの壁面装飾が完成しました!(3年保育モデル)

3年保育モデルの生徒が1グループ3人で、12月から制作していた壁面装飾が完成しました。11月「どんぐり拾い」、12月「クリスマス」、1月「コマ回し」、2月「節分」の壁面装飾です。 各グループで協力して手際よく作業をすすめ、さらにオリジナリティも加え、明るく楽しい作品にすることが出来ました。

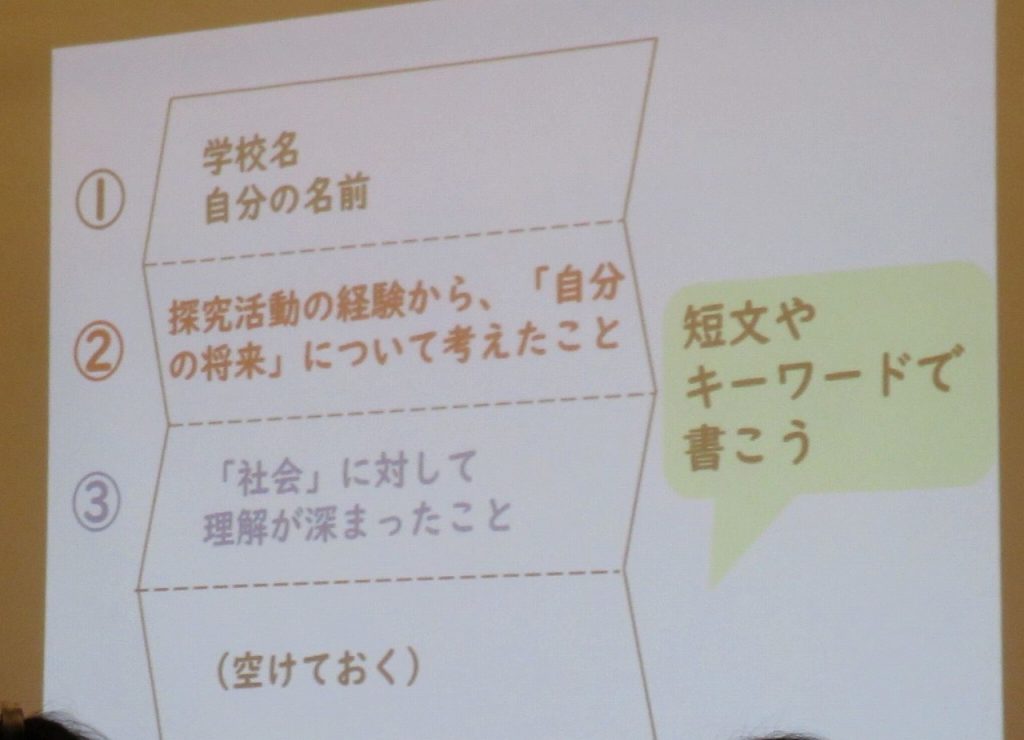

高校生探究フォーラムで発表

12月27日(月)、岡山市のピュアリティまきびで開催された高校生探究フォーラム(主催:県教委)に、2年生2人が参加しました。

ステージ発表部門は、デザイン・イラスト系列の生徒が、4コマまんが制作や浅口・里庄の特産品を紹介する横断幕の原画制作などを通して、地域との連携や人とのつながりについて考えたことを発表しました。

ポスターセッション部門では、介護モデルの生徒が、自分自身の進路選択について、PBL的に考え、行動して、また考えるを繰り返している過程を発表しました。

2人とも、発表だけでなく、発表後の質疑応答や全体でのリフレクションにもしっかり対応していて、とても頼もしかったです。今回の経験も活かしながら、更に学びを進め、1月の2年生総合的な探究の時間の発表や、その後進路実現につなげてくれるものと楽しみにしています。

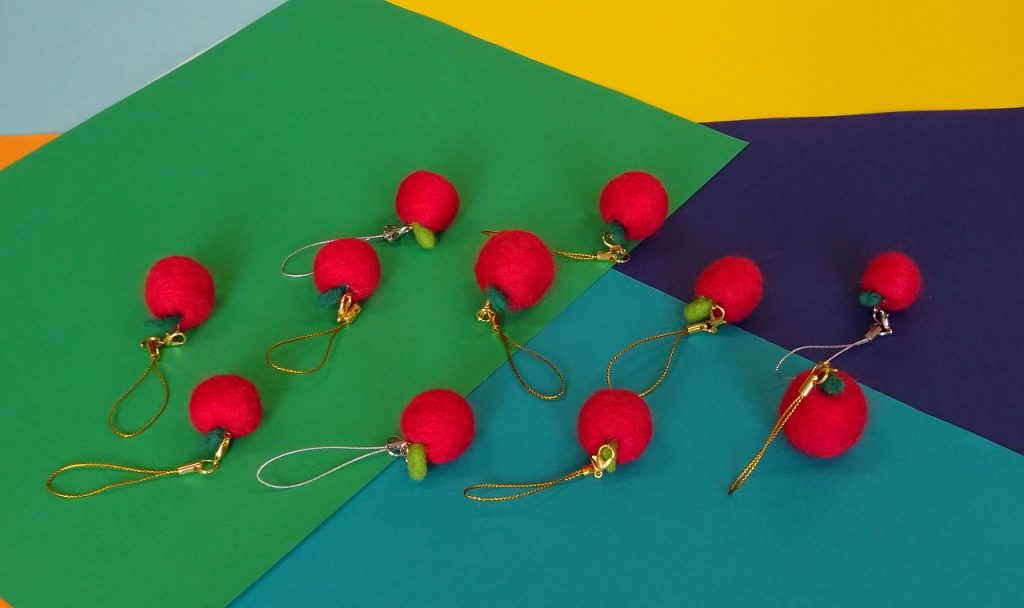

「羊毛フェルトの作品が完成しました」(介護・食物・保育系列2年) (介護・食物・保育系列授業風景)

介護・食物・保育系列2年生が、服飾手芸の授業で「羊毛フェルト」の作品づくりをしました。「羊毛フェルト」とは、羊毛をニードル(専用の針)で刺し、繊維を絡めながら好きな形に成型する手芸品です。りんごとマスコットを作り、ボールチェーンやストラップをつけて完成しました。個性あふれる作品ができました。

[生徒の感想]

顔のパーツを作るのを頑張った。立体的になるようにくちばしを長めに作った。 耳と口をつけるのが難しかった。いい作品ができてよかった。

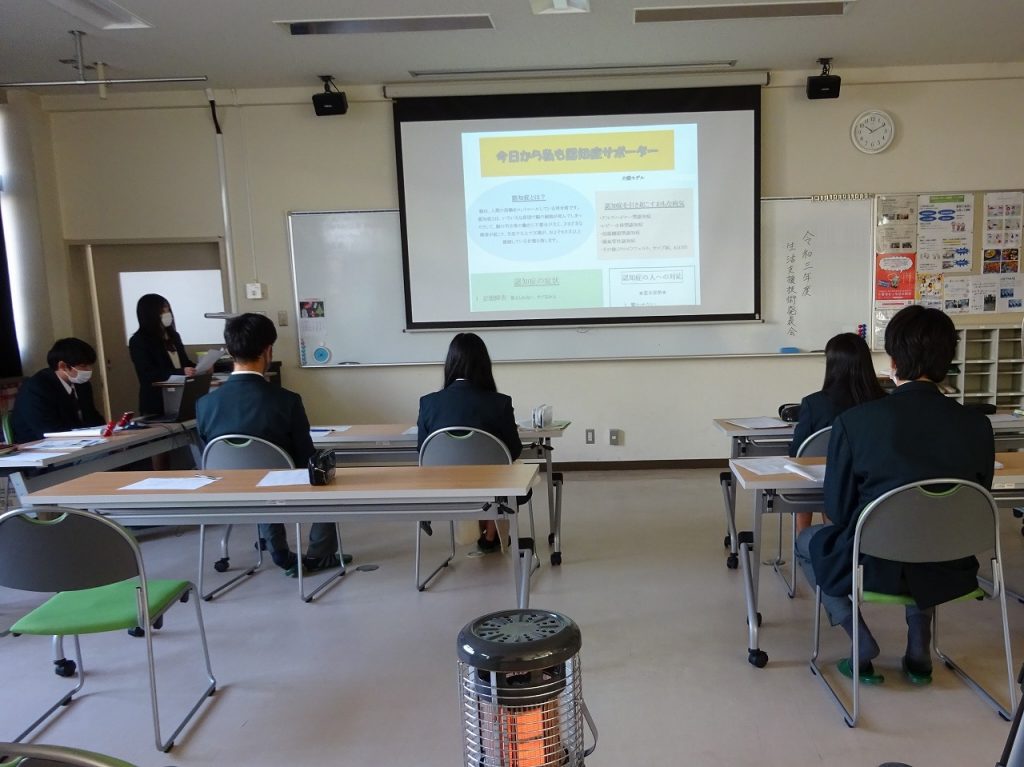

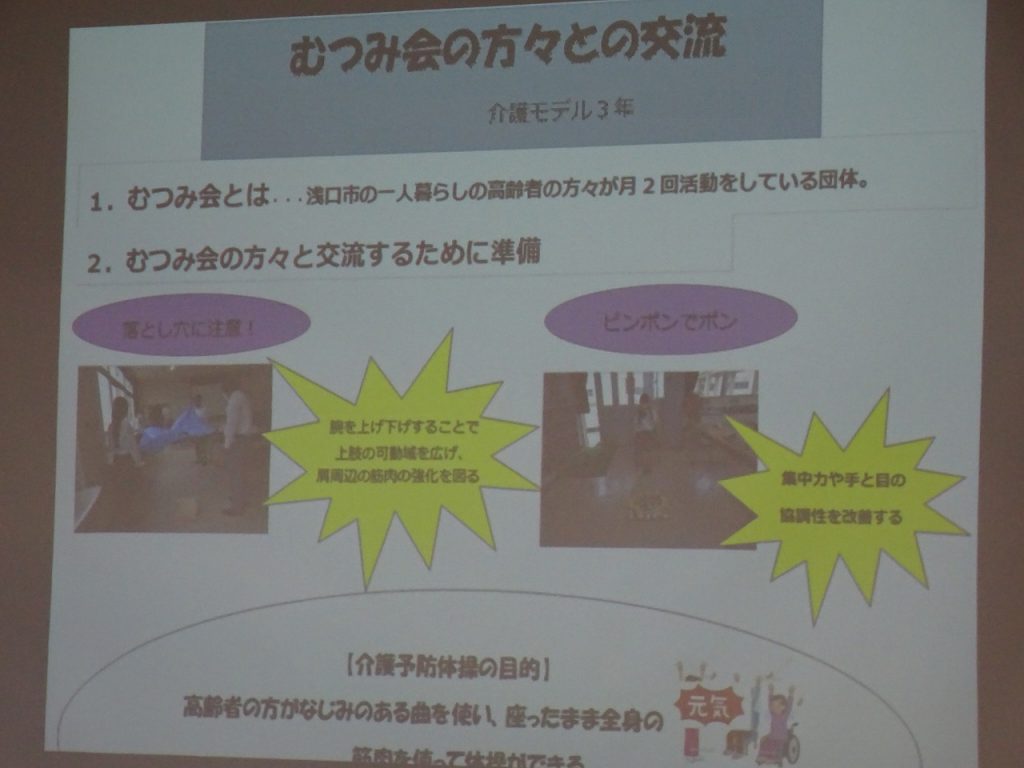

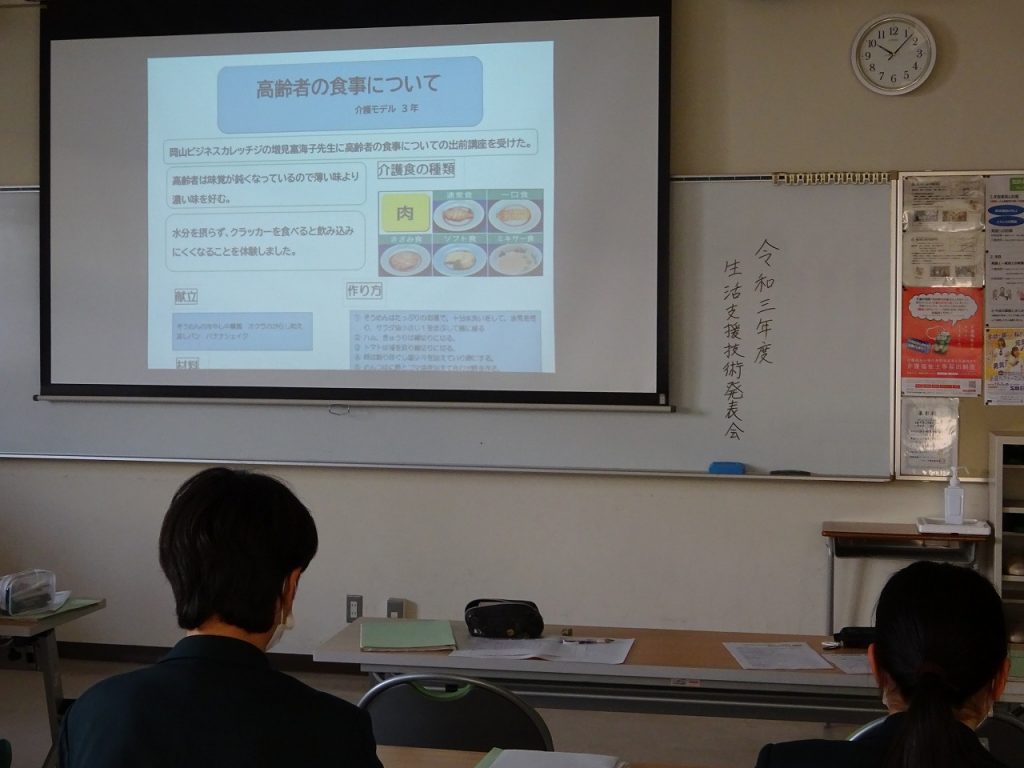

生活支援技術 発表会(介護モデル3年) (介護モデル授業風景)

12月17日(金)に介護モデル3年生が、看護や福祉の授業の取り組みを発表しました。介護職員初任者研修、介護食や認知症サポーター養成講座、図書館見学など、2・3年生の活動について一人ずつテーマを決め、インターネットで調べて内容を補足したり、写真を用いたりしてわかりやすくまとめ、ポスター発表をしました。

[生徒の感想]

介護職に就くので、介護職員初任者研修で学んだことを生かしていきたい。食べることは栄養を取り込むだけでなく、生活の質を高める行為であることがわかった。今まで取り組んだことを地域の方に発表することができてよかった。