6月7日(水)、本校スクールカウンセラーの福山大学 枝廣 和憲氏を講師にお迎えし、1年生を対象にした「思春期サポート講演会」を実施しました。自分の気持ちを主張しない、相手への気持ちの伝え方など、グループワークを取り入れながら、お話していただきました。自他への理解を深め、生徒自身が自他共に大切に生きることについて考えるよい機会となりました。

6月7日(水)、本校スクールカウンセラーの福山大学 枝廣 和憲氏を講師にお迎えし、1年生を対象にした「思春期サポート講演会」を実施しました。自分の気持ちを主張しない、相手への気持ちの伝え方など、グループワークを取り入れながら、お話していただきました。自他への理解を深め、生徒自身が自他共に大切に生きることについて考えるよい機会となりました。

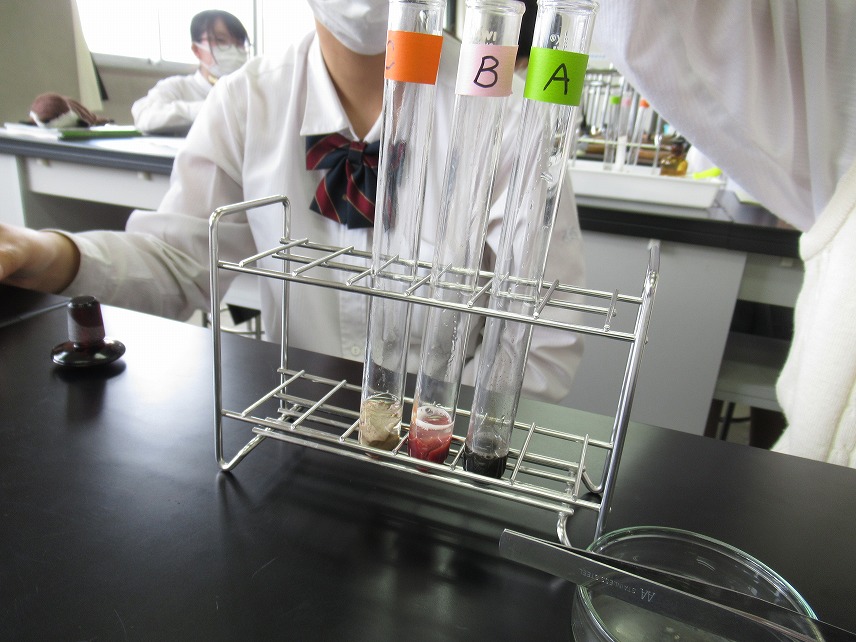

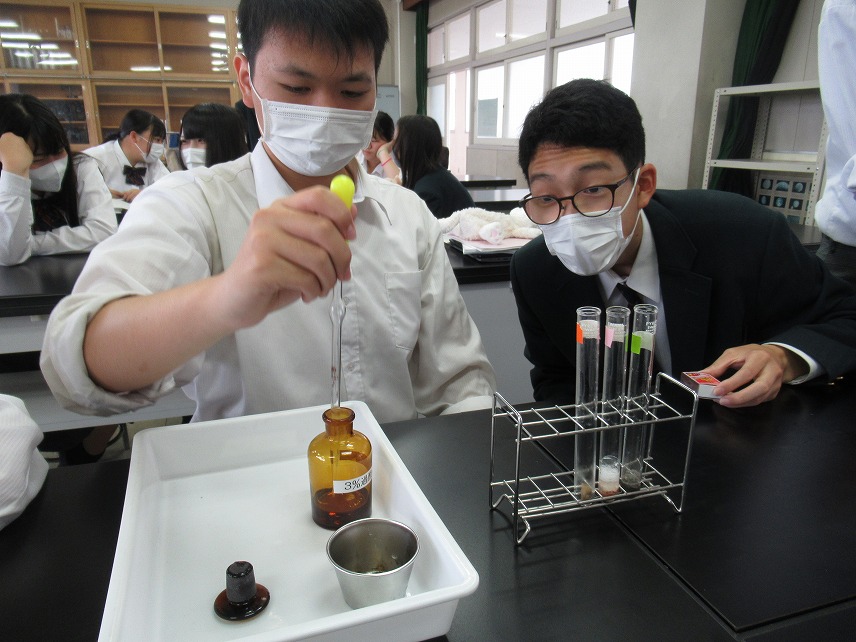

2年生の理科の必履修科目「生物基礎」の授業で酵素の実験を行いました。肝臓に含まれる酵素「カタラーゼ」の性質を調べるため、ニワトリの肝臓を用いて、過酸化水素水との反応の様子を記録しました。生体内の化学反応を円滑に進めるため重要な役割をする酵素について、理解を深めることができました。

5月20日(金)、1年生が「産業社会と人間」の校外学習として、鴨方高校から徒歩で、「かもがた町家公園」に行きました。今回は地域学習の一環として訪問し、鴨方町にあるすばらしい文化施設について見識を深めました。

当日は、ボランティアスタッフの方々に丁寧で詳しい説明をいただき、生徒は熱心に話を聞き、メモを取っていました。

また、「鴨神社」や「竜宮門」(鴨方高校前身の校門)なども見学し、鴨方高校の文化と歴史についても学びました。

かもがた町家公園のスタッフの皆様、本当にありがとうございました。

1年生の理科の必履修科目「科学と人間生活」では、「微生物とその利用」について学習しています。中間考査前の授業では、「私たちの生活に有用な微生物」や「微生物を使って、持続可能な循環型社会の実現のために貢献できることがあるか?」について、Chromebookを使って調べたり、グループで話し合ったりして、理解を深めました。

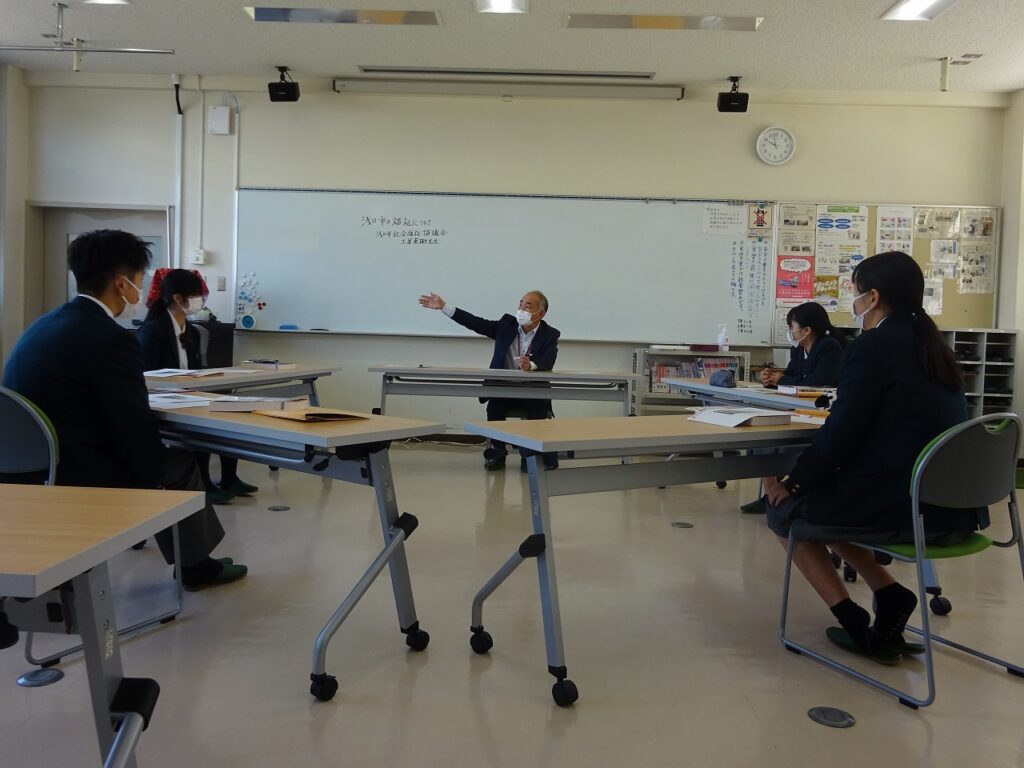

5月2日(火)、介護モデル3年生は、浅口市社会福祉協議会から講師として土屋英樹様をお招きして、「浅口市の福祉に関する講座」を受講しました。「ふれあいいきいきサロン」・「独居老人の会 むつみ会」・「浅口市手話サークル」・「みなサポ(みんなで支え合い生活支援サポート事業)」などの活動について教えていただきました。

[生徒の感想]「ふれあいいきいきサロン」は住民の手づくりで、高齢者のつどいの場になっていることを知った。「みなサポ」の活動のように、みんなで支え合って、まちづくりができたらよいと思った。