『宇宙と自然』の授業で3年選択生が、クリスマスリース作りに挑戦しました。1週間前の授業で材料集めに鴨山に行き、鴨神社から更に山を登った辺りで、木のつるや赤い実をつけた枝や柊、松ぼっくりやどんぐり等を見つけて持ち帰りました。それらの材料を使い、素材の形や色合いを生かしたものから、スプレーで色づけをしたり、リボンやベルをつるに付けて現代風にデコレーションしたものまで、個性豊かでアレンジに富んだ作品が出来上がりました。

『宇宙と自然』の授業で3年選択生が、クリスマスリース作りに挑戦しました。1週間前の授業で材料集めに鴨山に行き、鴨神社から更に山を登った辺りで、木のつるや赤い実をつけた枝や柊、松ぼっくりやどんぐり等を見つけて持ち帰りました。それらの材料を使い、素材の形や色合いを生かしたものから、スプレーで色づけをしたり、リボンやベルをつるに付けて現代風にデコレーションしたものまで、個性豊かでアレンジに富んだ作品が出来上がりました。

11月17日(水)、人権教育映画視聴会が行われました。感染症対策のため、各学年で会場を分けての視聴となりました。今年度、視聴した作品は「聲(こえ)の形」と「秋桜(コスモス)の咲く日」の2作品です。「障がい者との共生」や「”違い”を理解し、ともに生きることの喜び」について深く考える機会となりました。

2年生のデザイン・イラスト系列の生徒は「表現メディアの編集と表現A」の授業でオリジナルキャラクターのデザインに取り組んでいます。 各自が紙に描いたデザインをスキャンしてパソコンに取り込んだ後、illustratorというソフトを使用し、輪郭線を描き、色を塗っていきます。 描くだけでなく、キャラクターの年齢や居住地、家族構成やファッションなどなど、 細かい設定も作りこんでいきます。作品の完成が楽しみです。

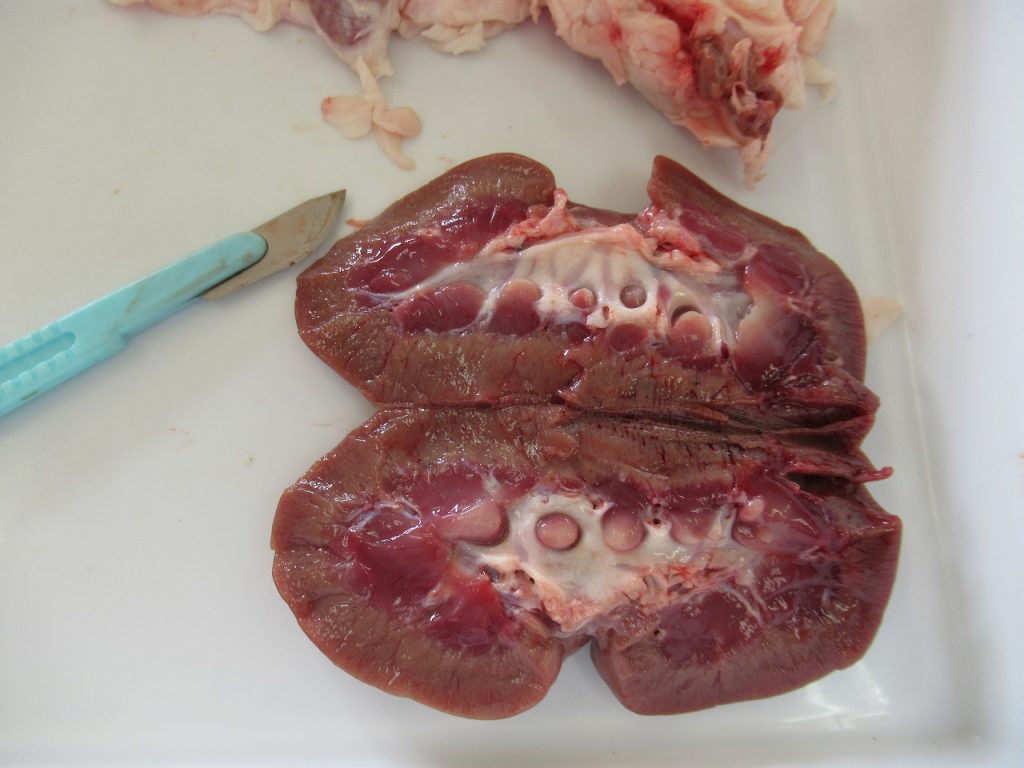

3年生の「生物探究」の授業で、ブタの腎臓の解剖をしました。初めて手にする腎臓の質感に最初は驚いていましたが、徐々に扱いにも慣れ、大きさ・質量を測定したあと、断面を観察し、スケッチをしました。解剖を通して、その構造・外形を理解し、尿生成のしくみをイメージすることができました。

11月11日(木)に、介護モデル3年生は浅口手話サークル「青い鳥」による手話出前講座を受講しました。口元が見えるようにマスクを外し、フェイスシールドをつけて取り組みました。 まず、ひとりひとり手話で自己紹介をしました。 ろう者の生活について話をしていただき、災害時に必要なことを伝えるにはどうしたらよいかを話し合いました。 また、サークルの会員の方と手話やジェスチャーを使って交流しました。 [生徒の感想] 聞こえない方は外見ではわかりにくいので、不便なことが多いことを知った。 手話だけでなく口話やジェスチャーも使って、楽しく会話することができた。 手話をもっと覚えて、積極的に話したいと思った。